お知らせとレポート

2025年度「そらべあちゃんの日」活動レポート

~緑のカーテンから広がる活動~

宮城県仙台市のめるへんの森幼稚園(第93基「そらべあ発電所」寄贈園)から、2025年度の「そらべあちゃんの日」緑のカーテン活動について、中間レポートが届きました!

めるへんの森幼稚園(http://www.meruhen.ed.jp/)では、今年度はじめて「緑のカーテン」活動に取り組んでいます。【 緑のカーテンから広がる活動 】をテーマに、年長児2クラス74名と年少・年中組も巻き込み、5月から育てる活動が始まりました。 その様子をご紹介します。

めるへんの森幼稚園の子どもたちは、昨年の寄贈式典で「地球温暖化」の影響で母グマにはぐれ涙を流す「そらべあ」を知りました。

これから始める緑のカーテン作りについてゴーヤの苗や絵本を使って伝えると、子どもたちから「そらべあちゃんのために育てよう!」という声が上がりました。

土づくりと苗植え

大きなタライに、培養土・腐葉土・肥料を入れて、土づくりの準備をしました。

子どもたちは、シャベルや手を使って土の匂いや感触を楽しみながら、「よい土にな〜れ」と声をかけて、「土づくり」に取り組みました。また、一人ひとりがペットボトルで手作りしたジョウロを使って、2階のベランダに植えたゴーヤのプランターに、毎日水やりを行いました。

ゴーヤの生長と収穫

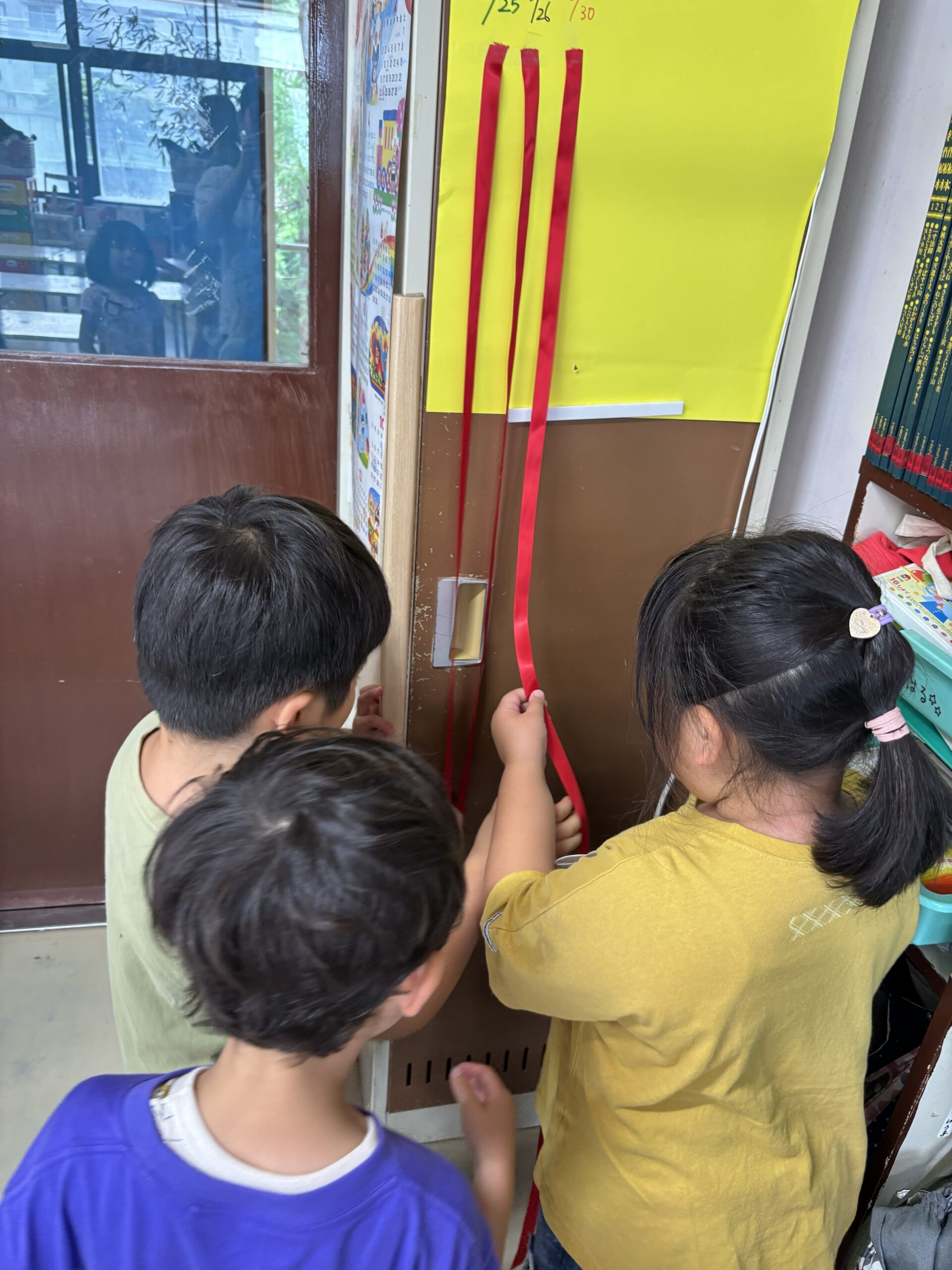

ゴーヤのツルが生長していく様子を、リボンや手作りの定規を使ってツルの長さを測りながら観察しました。花が咲くと、子どもたちはその数を毎日数え、次々に咲く花に喜びの声を上げていました。

また、雄花と雌花の違いを伝え、観察したり人工授粉に挑戦したりすることができました。大きく育ったゴーヤの収穫では、匂いを嗅いだり大きさを比べたりしながら、生長の様子を楽しんでいました。

ゴーヤの観察画と食育

子どもたちと一緒に、ゴーヤの観察画にも取り組みました。

絵を描く過程で、表面のデコボコした部分や断面、葉っぱや花の形や特徴など、様々なことに気づくことができました。

また、収穫したゴーヤをどのように食べるかについて話し合い、「ゴーヤの漬物」と「ゴーヤのチーズ焼き」に決まりました。さらに、「ゴーヤのタネやワタを使った卵焼き」も作り、ゴーヤを余すところなく食べることができることを、体験しました。

ぼくたちもやってみよう!

年少・年中組の子どもたちも、年長さんの姿を見て、「自分たちにも何かできることはないか」と考え、「ツルが伸びる野菜」を育てることにしました。苗植えの際には、ポットから取り出した苗の根っこの多さに驚く子どもたち。きゅうり、かぼちゃ、つるむらさき、おかわかめなどを、1階でも育て始めました。

どんどんのびていく!

夏の日差しがとても強く、1階の野菜は思うように育たないこともありましたが、きゅうりとつるむらさきは暑さに強く、どんどんツルを伸ばしていきました。ツルが横にも広がっていく様子に、子どもたちは「こんなところまで伸びた!」と驚き、その生長の力強さを感じていました。

雑草を抜き、水をあげて、野菜たちの生長を楽しみにしていました。

おいしく味わおう♪

グリーンカーテンが大きく生長し、たくさんの野菜を収穫することができました。

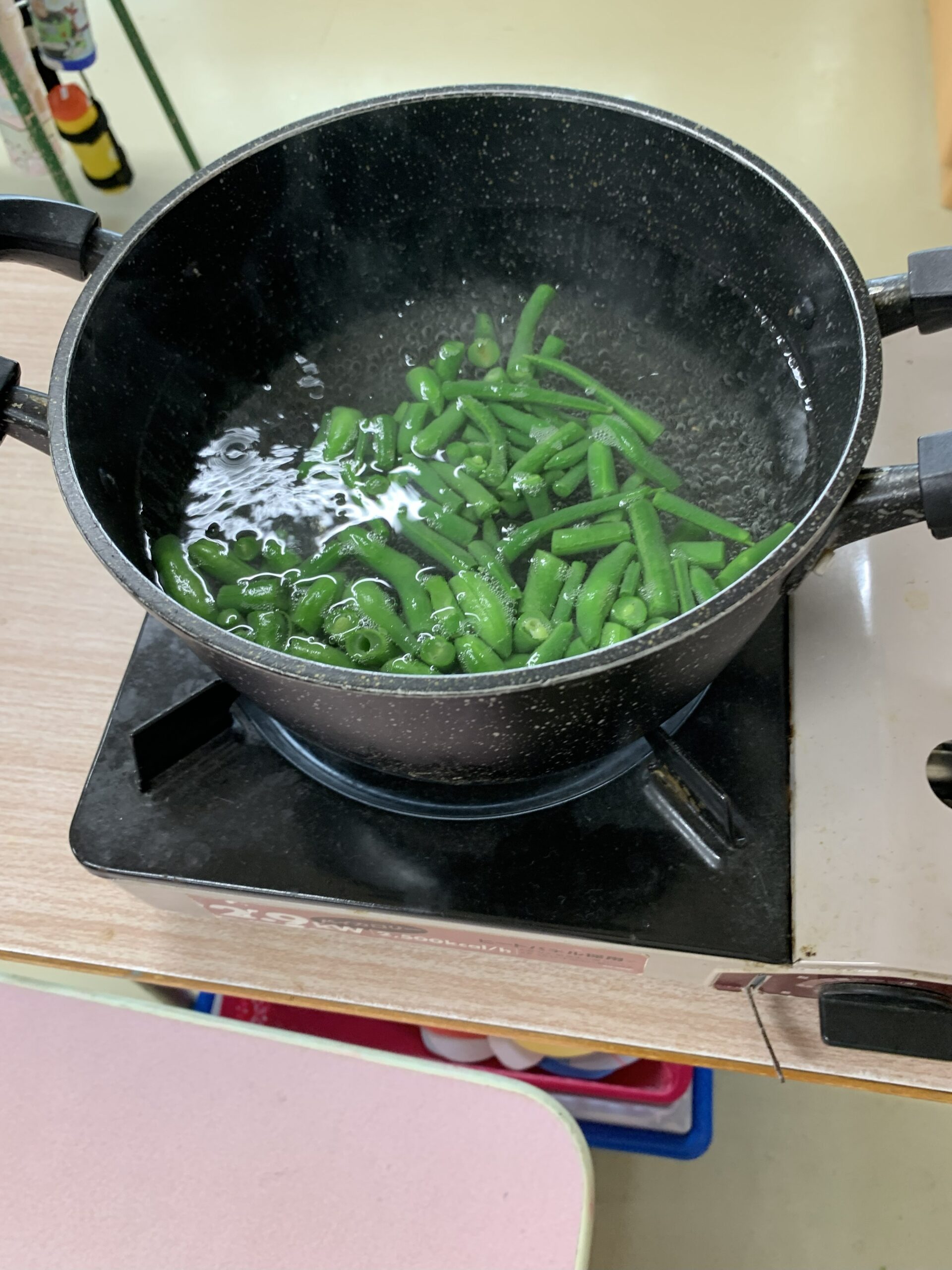

きゅうりの収穫ではチクチクとした刺激を感じながら慎重に触れたり、つるむらさきでは「どの部分が食べられるのかな?」と考えたり、「ネバネバするんだね」と粘り気に気づいたりと、普段食べ慣れない野菜にも関心を持って触れる姿が見られました。いんげんのすじ取りもどんどん上達。楽しみながら育てる活動を通して、さまざまな体験を重ねることができました。秋になって枯れたゴーヤの葉は、畑にすき込んで、土づくりに活かします。

子どもたちの感想です。

「オレンジ色のゴーヤの赤いところは甘かったのに、緑のゴーヤは苦い!」

「種は苦いけどさくさく!」

「卵焼きは、おいしい」

緑のゴーヤが赤く熟していくと味に違いがあることや、ゴーヤの種とワタをつかってお料理したことをきっかけに、食べ物を残さないことやゴミを減らすことを意識できるようにもなってきています。

素敵な活動レポートをありがとうございました。

ツル性植物を窓辺で育てることで、夏の強い日差しを遮り、植物の蒸散作用によって暑さを和らげる効果が期待できる「緑のカーテン」。

花や実をじっくり観察して観察画を描いたり、ツルの長さや花の数を調べたり、みんなで話し合いゴーヤの調理方法を相談したり、丸ごと残さず食べる料理を考えたり、様々な活動へ展開されていて非常に参考になりました。

そらべあ基金では2008年から、太陽光発電設備「そらべあ発電所」を全国の幼稚園・保育園・こども園などに寄贈する「そらべあスマイルプロジェクト」を実施しています。

プロジェクトでは、園内の環境教育活動を3年間サポートする「そらべあちゃんの日」を行っています。

活動内容は、「そらべあちゃんの日」WEBページ内の各活動名「ソーラーちょうちん活動」や「緑のカーテン活動」の実施報告書(PDF)でご覧いただけます。子どもたちのエコアクション、ぜひ応援してください。