お知らせとレポート

環境学習館「えこらぼ」で環境ワークショップを実施しました

2025年10月25日(土)、埼玉県ふじみ野市の環境学習館「えこらぼ」主催の環境学習講座で小学生11名と保護者の皆さんにご参加いただき、「ソーラーLEDちょうちんをつくろう!」ワークショップを実施しました。

例年行っているソーラーちょうちん作りに加え、学生ボランティアクラブのメンバーがゼロから企画した3つのゲームも行いました。今回は、2年目の まゆ がリーダーとなり、さくら、ふみ、とおこの4人が担当してくれました。

学生ボランティア(左からさくら、ふみ、とうこ、まゆ)

学生ボランティアが企画した3つの環境ゲーム

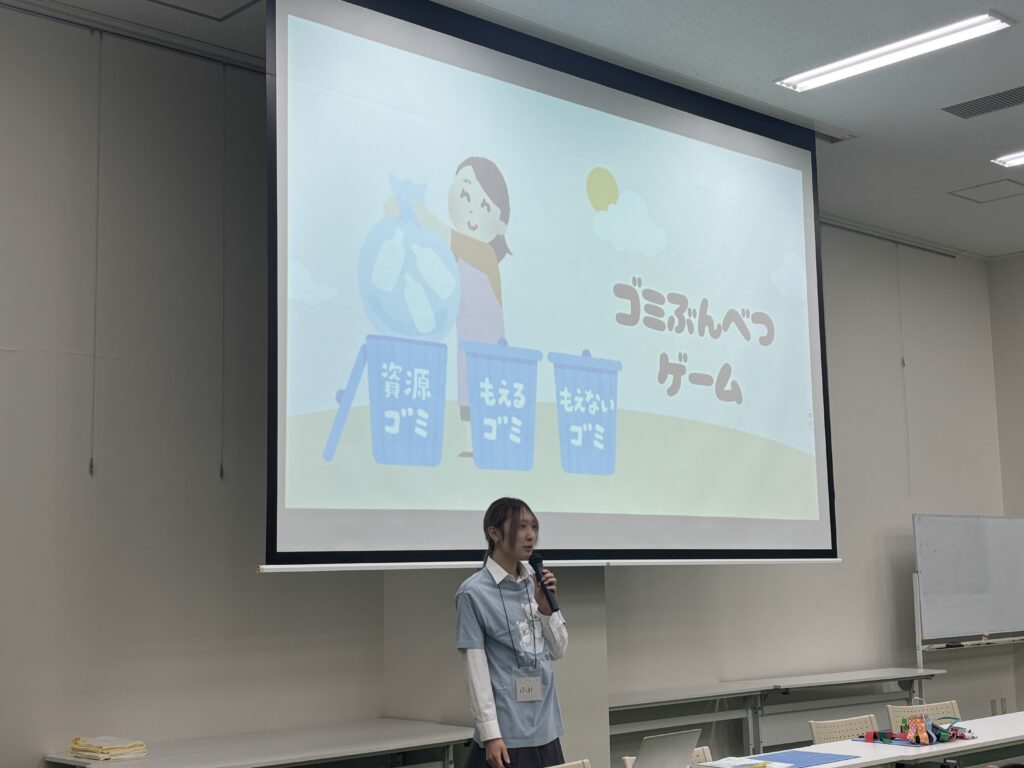

1.ゴミ分別ゲーム(担当者:ふみ)

最初のゲームは、ゴミ分別ゲームです 。「環境を守るためにはどうしたらいい?」という、本日の活動の根幹をなす問いかけからスタート。身近な「ゴミの分別」の重要性を参加者全員で確認した後、会場を〇と✕のエリアに分け、参加型のクイズが開始されました。

スライドには「壊れたカメラはもえないゴミか?」、「新聞紙はもえるゴミか?」、「ビンはもえないゴミか?」といった、日常で直面する具体的なお題が次々と提示されます。参加者はお題が出るたびに「〇かな?」「✕かな?」と悩みながら、自身が正解と思うエリアへ一斉に移動。特に、「これはどっちだろう?」とお子さんと保護者の方が一緒に真剣に相談しながら考え込む姿は、世代を超えて環境問題を共有する貴重な瞬間でした。

一見簡単なようで意外と難しい分別のルールに、大人も子どもも真剣そのもの。「えー!そうなんだ!」という驚きの声が上がる場面も見受けられ、最終的に全問正解者はいませんでした。このゲームは、楽しみながらもゴミ分別のヒントと重要性を再認識する、非常に有意義な時間となりました。

ふみさん企画のゴミ分別ゲームの様子

どっちかな?親子で相談して〇か×に移動しました

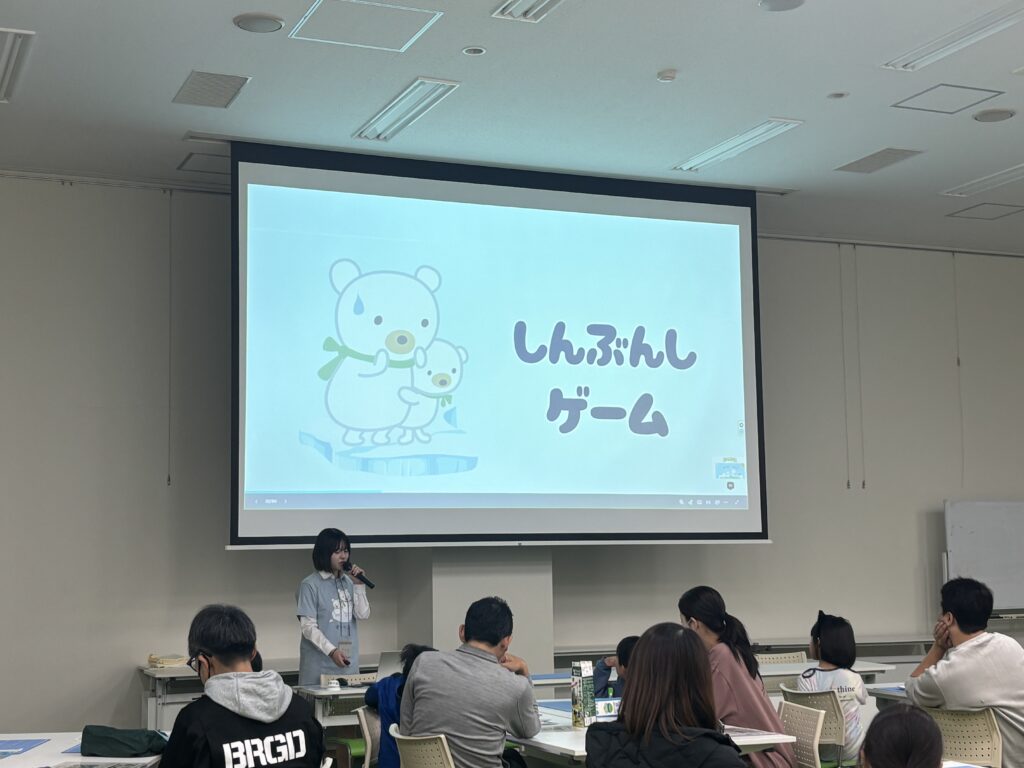

2.新聞紙ゲーム(担当者:さくら)

続いては、さくらさん担当の 新聞紙ゲーム です。これは単なるレクリエーションではなく、地球温暖化による北極の氷の融解、そしてそれに伴う動物たちの生息地の減少という深刻な問題を、物理的に体感してもらうことを目的としたシミュレーションゲームです。

まず、4人1チームとなり、広げた新聞紙を「住める場所(北極の氷)」に見立て、その上にチーム全員が乗ることから始まります。チーム全員が新聞紙からはみ出さずに5秒間乗り切ることができればクリア。クリアしたチームは、その新聞紙を半分に折り、さらに縮小した「氷」の上でのバランシングに挑戦します。このプロセスを繰り返し、新聞紙は次第に小さくなっていきます。

「だれかひとりでも新聞紙からはみ出してしまったら負け」というルールの下、各チームは「もっと詰めて!」「こうすれば乗れるかも!」と声を掛け合い、知恵を絞って協力し合う姿が見られました。生息地が失われていく動物たちの困難を疑似体験しながら、会場はチームの一体感と熱気に包まれました。優勝したチームは、なんと新聞紙を3回も折り曲げた極めて小さなスペースに、見事なチームワークで乗り切っていました。

新聞紙ゲーム

新聞紙がどんどん小さくなっても立っていられるかな?

3.神経衰弱ゲーム(担当者:まゆ)

3つ目の企画は、神経衰弱ゲームです。このゲームは、単なる記憶力ゲームではなく、生物多様性と生息地の関係を学ぶことを目的としています。

多様な生息環境のカードとそこに生息する動物のカードを用意しました。参加者は、カードをめくりながら「動物とその住む場所をマッチさせよう」 という課題に挑戦し、遊びながら動物とその生息地の結びつきを学びました。

ゲームで動物たちの生態系への関心を高めた後、まゆさんから、これらの動物たちが直面している「地球温暖化」による深刻な危機について、具体的な事例を交えた説明が行われました。

アオウミガメの事例:

アオウミガメは、産卵場所の「砂の温度」によって、「性別」が決定するという、温度依存性決定の特性を持っています。砂の温度が約29℃より高いとメスが生まれ、低いとオスが生まれます。地球温暖化によって砂の温度が全体的に上昇すると、生まれてくるカメがメスばかりになってしまいます。これにより性別のバランスが極端に偏り、将来的にオスのカメが不足することで、繁殖が困難になり個体数が減少してしまうという問題が起こります。

動物たちは、どんなところに住んでいるのかな?

まゆさんから多様な生息環境の説明がありました

ソーラーちょうちんづくり(担当者:さくら、とうこ)

一連の体験型ゲームで地球環境への理解を深めた後、さくらさんから、どうしてそらとべあが泣いているのか、どうしたら「地球温暖化」の問題は解決できるのかについて、アニメーションとスライドで説明しました。そして、地球温暖化の解決策の一つである「再生可能エネルギー」の中でも、特に身近な「太陽光発電」の仕組みをつかった工作をすることを伝えて、担当のとうこさんにバトンタッチしました。

今日のまとめをするさくらさん

とうこさんから、ソーラーLEDライトが光を蓄え、暗闇で灯る仕組みを説明し、みんなが理解したところで、いよいよ工作の本番です。途中で、「うまくいかない」と悩むお子さんに学生ボランティアが駆け寄り、優しくサポートする場面も見られました。スタッフの手を借りながらも、子どもたちは諦めずに試行錯誤を繰り返し、どうすれば自分のイメージ通りになるか、真剣な表情で手を動かしていました。

そして、個性あふれる自分だけのオリジナル「ソーラーちょうちん」が、無事に完成しました。

とおこさんからソーラーちょうちんの作り方を説明しました

どんどん出来上がっていきます!

学生ボランティアも丁寧にサポート!

太陽の光というクリーンなエネルギーで灯る自分だけのオリジナルちょうちんを使うたびに、今日の地球温暖化防止の話や、自然エネルギーについて思い出し、考えるきっかけになったら嬉しいです。

ワークショップ終了後に実施したアンケートでは、参加者の皆さまからたくさんの温かい感想をいただきました。その一部をご紹介します。

- 「高校生が子供にも分かりやすく、丁寧に説明している点が素晴らしかった。」

- 「とても楽しくて、地球温暖化のことがたくさん知れて勉強になりました。高校生のお姉さんたちがとてもお話し上手で優しくて、良く勉強してるな、と感心しました」

- 「温暖化の重要性について再確認出来ました。」

今回のワークショップは、学生ボランティアのメンバーが「ゼロから企画を考える」ことから始まりました。

環境問題という難しいテーマを、どうすれば子どもたちに楽しく、深く伝えられるか。高校生である彼女たちが、学業などと両立しながら、この少人数で一つのイベントをゼロから作り上げることは、決して簡単なことではなかったと思います。

当日の「ゴミ分別ゲーム」「新聞紙ゲーム」「神経衰弱ゲーム」という企画一つひとつに、参加者の皆さんに楽しんでもらいながら何かを感じ取ってほしいと試行錯誤した、彼女たちの努力と熱意が詰まっていました。自分たちで悩み、考え、準備し、そして本番で参加者の皆さんと直接触れ合うという経験を通して、学生たち自身も大きく成長できたのではないかと感じています。お疲れ様でした!

最後に、参加してくださった市民の皆さま、ふじみ野市市民活動推進部環境課、環境学習館「えこらぼ」の施設関係者の皆さま、どうもありがとうございました。

今回の環境ワークショップは、株式会社雨宮からのご支援を活用させていただきました。

どうもありがとうございました!

そらべあ学生ボランティアクラブのメンバーとスタッフ

■環境学習館「えこらぼ」

環境学習館「えこらぼ」は、ふじみ野市・三芳町環境センター(ごみ処理施設)の広い敷地にあり、年間を通じて、体験型の環境講座を開催しています。

また、同センターはごみ処理から発生する熱エネルギー(余熱)を利用した埼玉県内初のバーデプール(健康増進用プール)、和風風呂、地元の野菜を使ったメニューを提供するレストランなどがあり市民の健康維持・増進に役立つ複合施設「エコパ」や、資源回収された家具や食器、自転車などの不用品を安価で購入できるリサイクル工房、ゴミ処理施設内を見学できる見学コースもあり、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層の市民の方々に活用されている施設です。

(記事作成者:インターン 野口采理)